佛山陶塑——泥土的呼唤与迷情

制造陶塑的佛山人的先祖,他们总是把日子捧在手里,一同他们把泥土掬俸在心里,满天满地的喜欢,欢喜就是永远。

面对陶塑,如同面对着一种海枯石烂的承诺,关于泥土与水火、与人神的同存同在,或以形随,或以魂终。土不能变尘,灰飞烟灭,而土能成陶,有水的融合,有用心的点化,陶而能塑,万般情怀的寄喻,就在这蜕变与脱胎换骨中。

在这不可思议的转换的进程里,或者从那出落为奇观的霎那,想来,空气中必定弥散着慈悲,窑火里妊定有某种神魂附体的舞蹈,即便是此刻的水,也是充满灵性的,所有的万事俱备,就是为了创造,为了情怀的新生。

落尘为土,土生万物,亦养万物,传说的源头,还曾说神抟土为人,土乃人的先灵。似乎这是找到的最开窍的解释,也似乎是有了持信的理由,为什么石湾公仔会栩栩如生、恍通灵性,只不过是艺人把先人的灵慧再次捡拾、再度接续。

火是燃烧,也是最化,火让魂梦入骨,淬炼成精,地老天荒而此情永在。火还让魂神成形时忍受拷问,让降临的智慧、光影的留布忍受高压和损耗,疼痛而又煎熬。而疼痛的结局总是能带动新生,重塑之后,是幸运的恩赐,更是一场梦的开始。

从此,泥土的梦想成形,泥土的缤纷开花。这么解读陶塑的命运,如同解读一段神话。活在泥土的日子,从此就被捧在手里,成了开在手上的器皿、开在日子里的花、开在盛放美味佳肴里的一种供奉,供奉得郑重其事、锦上添花。

与其说,这是一种艺术智慧,匆宁说这是一种高于生活的用心,是不可多得的浪漫绮清和遐想。

而珠三角的陶都,将我们带回那个遥远的卑代,回到明朝的时光。明代正德年间的南风古灶,现时依然被一棵古榕环抱。田地的阳光,和榕荫清凉,让人思接千古,接缘的源头在唐宋古窑址,在淡青粉表釉,在黑釉墨釉重彩叠墨中穿行,在时间的通道里摇曳。此处的地名南海官窑,名来得颇有来历,而传承得又不同凡响。

从市井的烟火到艺术的锻烧,从缸瓦到陶艺,再到艺术的创造,这之间有多少烟火催生,有多少灵感明灭,又有多少人的智慧相濡以沫、相互滋养启迪。

从民间的喜庆到登高望远的愿望,从日常餐饮的碗碟到装潢门面的瓦脊,庙堂的威仪,工匠艺人情绪的传达,有的想落天外,罡风浩荡,有的乡色浓郁,风情扑面;挥发着珠三角泥土河涌深厚的发散力,家常得可亲,而又虔敬得可畏;能上能下,能出能入,是皇候,也是布衣,万物出于土,万物也归于土,豪迈洒脱不羁放达得无出其右,只有陶塑。

有时候我宁愿猜想,宁愿天真地认为,佛山人的先祖,制造陶塑的佛山人的先祖,他们总是把日子捧在手里,一同他们把泥土掬俸在心里,满天满地的喜欢,欢喜就是永远。喜欢色彩,喜欢成形,喜欢效仿,喜欢定格。然后,喜欢创新,喜欢不受拘限出神入化。心中手里的这捧土,无论成为什么,泥土的质朴就是风骨就是心性,欢天喜地去赶赴,不为什么,就是了成为某种托付,而且是农人真诚的托付。

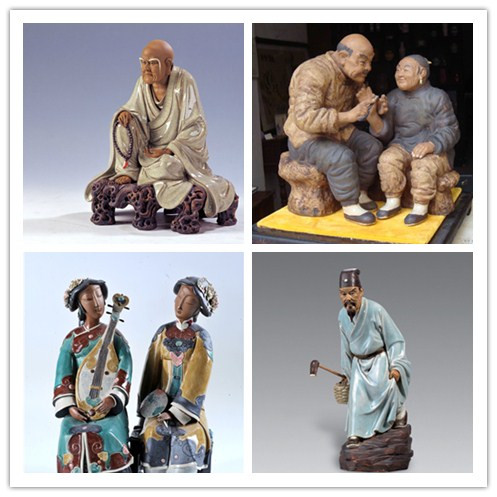

于是,有短裤、蓑衣、斗笠的造型,于是收纳了渔、樵、耕、读的农家生活,于是,出落有各式各样走入典范的作品,有诗书人家,有情怀寄寓,有长风万里,也有儿女情长,浑厚、淡雅、传神、朴拙、趣致等等五花八门的风格,让生活在艺术中目迷五色,让观赏在目迷中神移万里。

注:此文原载与《华声》2018年第一期