谢炜如:失落的故居——“原乡”散文之二

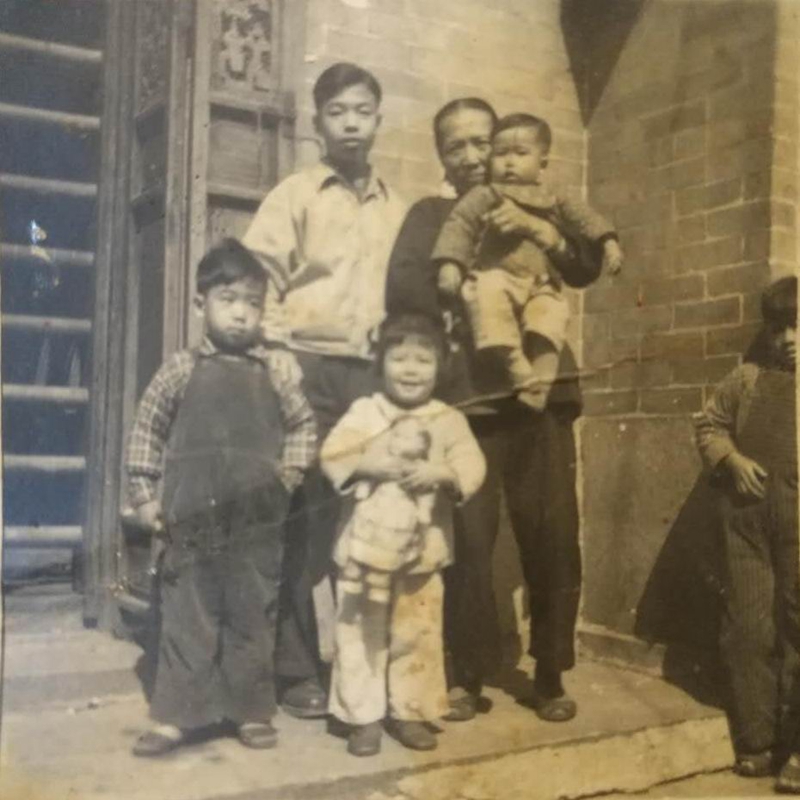

故居门前

熊熊烈火之中,邻居一座西关大屋毁于一旦,我的故居也因此被殃及成了危房。历经波折而从原来的富庶之家变得一贫如洗的谢氏家族,已无力修缮祖屋,不得不把这座西关大屋出售给某国企,从而获得改建后的租住权。在没有相关法规可依的年代,故居被剥去地价,对方仅需付给谢家一万元的“上盖残值”,就把这座晚清时代的民居合理合法地据为己有。当父亲和二叔从对方手中接过可怜巴巴的一万元时,不禁老泪纵横,从此,祖屋不再属于谢家。时值公元1979年冬。

那是一个晦暗的早晨,仲冬的广州寒气逼人。谢家人齐齐叩别祖屋,一步三回头,泪落满衣襟啊!三十年来庇护了谢氏家族、为其遮风挡雨驱寒避暑的熟悉的祖屋,将被夷为平地。作为谢家第三代长孙的我,此时心境的悲凉无以言表,我仿佛看到被拆卸下来的青砖、白瓦、横梁、麻石、屏风、木料等,横七竖八地堆放在地上,似乎在隐隐地哭泣;我仿佛听到打桩机“哐当哐当”的震耳欲聋的声音,好像在大声呼喊“冇啦,冇啦,冇啦……”。

那一年,我阿爷用了两千元港纸买来了这座西关大屋。阿爷原是田无半亩的南海农民,抗战前出广州打工,苦捱十年,才赚下了一份产业,成了资本家。后来政府搞公私合营,阿爷的一间商店和一个作坊被赎买,只留下这座大屋,谢氏家族祖孙四代就在此繁衍生息。

故居是坐北朝南的十九行瓦的三进式深宅大院,外墙是光滑的水磨青砖,三寸多厚的大门前横着一道趟栊,趟栊前掩着一扇雕花脚门。进了大门就是门官厅,西侧是门官神龛,东侧是水井,正面竖立着高大的屏风,漂亮的满洲彩窗凹凸玻璃镶嵌其中,遮护着深宅大院里若隐若现的多彩生活。门官厅后面是宽敞的天井,以洁白的麻石铺地,透明的云母片天窗可以左右开合,阵阵清风吹拂而下。门官厅和天井构成了故居的第一个活动空间,拜祭门神、洗涤被褥、养鸡养兔、晒太阳等活动都在这里进行。

那天,我下班回家走进门官厅,看到我家的花猫正在脚门下面的趟栊槽里抓来抓去,抓出一团破碎的纸,一看是封信,邮递员不小心把它扔到了趟栊槽里,老鼠把它咬破,是这只蹲在门官厅看家的花猫把它抓了出来。我小心把它粘好,一看,是女朋友小玲的来信,约我去她家吃饭。我俩已经两个月没有来往,心灰意冷的我以为要“掟煲”了,然而却又旧情复燃,是这只花猫挽回了这段姻缘。翌年,小玲终于成了我的老婆。

头厅高出天井两级石阶,石阶由两条长长的麻石铺成,中间没有一丝缝隙。头厅以红色阶砖铺地,与白底黑点的长条麻石形成一体。抬头仰望,头厅的前端东西两侧上部和中央顶部装饰着木雕花饰,在高高的屋顶下连接成一个方形拱顶,十分雅致。头厅是故居的第二个活动空间,是谢家人饮食、聚集、议事、会客、娱乐、学习的中心。

那年,大饥荒刚过去,“食”仍然是唯此为大的事,细路哥玩乐也跟“食”有关。那天,我们六兄妹在头厅的长条麻石阶上玩起了“煮饭仔”,六副小小的玩具瓦罉和风炉一字排开,瓦罉里放了水和一小撮米,风炉里点着了小柴枝。饭熟了,揭开瓦罉盖,放进一片大良牛乳(咸奶酪),一会,咸奶酪香和着饭香弥漫在宽阔的头厅里。六个细路哥端起小饭罉,坐在长条麻石阶上津津有味地吃着瓦罉饭。

正梁高高地架在头厅屋顶,正梁之下是一座神楼,有雕花栏杆护卫着“谢门堂上历代宗亲”的祖先神位。头厅正面是一道带满洲彩窗玻璃的屏风,把头厅与头房隔开,屏风下端雕着婆娑的绿竹。屏风前横卧着长长的红木桥台,桥台下面是八仙台,两侧各摆放着一张红木太师椅。八仙台下是“前后土地财神”的神位。这两处神位是谢家人祭祀祖先和神灵的精神寄托之所。

那天,我们几兄妹玩仆匿匿玩疯了,上蹿下跳,跑上神楼藏在雕花栏杆后面,又钻到八仙台下,藏在神牌旁边,一不小心碰翻了神位,香炉灰洒满一地。“阴功啰,你班百厌星马骝仔吖,搞到神憎鬼厌啰!”阿嫲一边念叨一边把我们按倒在神位前的八仙椅上,结结实实揍了一顿屁股,“仆匿匿”变成了“打啪啪”。

头厅西侧是雕花酸枝钢床、西式柚木餐柜,正中摆放着一张云石酸枝大圆台和六张酸枝圆凳。柚木大书台摆在西侧最显眼的地方,书台上放着一台英国宝树牌收音机和文房四宝,还有颜真卿的《麻姑山仙坛记》、柳公权的《玄秘塔》等碑帖,都是阿爷收集的清末版本。我们兄妹几个就在阿爷的监督下在大书台和大圆台上做作业、练毛笔字。这是故居中的学习和文化园地。

阿爷手里拿着一把木尺,站在大书台旁边,盯着我一笔一划地临摹《麻姑山仙坛记》碑帖。“乌头仔记住:腰要挺直笔要抓直抓紧,对正个鼻哥,手掌要中空,咁样写啲字先致有力嘎。”我听着听着、写着写着,一不留神,腰就弯了,笔就歪了,阿爷毫不客气,手起尺落,“笃笃”,木尺就敲在我的脑壳上。哈,阿爷就像电影中的卜卜斋老先生,他只读过几年卜卜斋,却写得一手好字。

头厅东侧放着酸枝靠椅茶几、胜家牌衣车、华生牌风扇。墙上挂着镶酸枝镜框的齐白石的虾、鸡、鸟、鱼等作品,虽说是赝品,却也很雅致;头房里有留声机和唱片柜,爸爸妈妈收藏了几百张黑胶唱片,贝多芬、柴可夫斯基、斯特劳斯、莫扎特、何占豪、马思聪等人的作品应有尽有。这些装饰和音响形成了那个非常年代难得艺术氛围,它是谢家人为之陶醉的艺术空间。

故居头厅的满洲彩窗玻璃屏风前的二叔(此时屏风前的桥台和八仙台已被抄走)

那年,文革“破四旧”狂飙瞬间就卷到了祖屋。当我从学校回到家时,顿时傻了眼,故居被红卫兵抄了个底朝天:门官厅和二厅封闭的两口水井被撬开,阿嫲说,他们要看看有没有地下暗道;厚厚的夹墙被掘开,阿嫲说,他们要看看有没有藏着变天账;天井的白麻石被撬开,他们要看看有没有藏着发报机;所有搬得动的酸枝红木家具,说都是“四旧”,用两台大卡车全部运走;头厅挂着的几幅酸枝框架的字画被砸烂,门官厅巨幅屏风的满洲彩窗玻璃被敲碎,说是“封资修”;几百张黑胶唱片被砸碎,说是大毒草;西服、旗袍、长衫被剪碎,也说是“四旧”;金银首饰玉器和阿爷可怜的公私合营定息存折全被抄走,说是剥削所得……。直至抄得家徒四壁啊!

正梁漆成红色,用红布吊着一个窝篮和一本光绪年间的通胜,阿爷说,那是原来的屋主在上梁仪式时挂上去的,要图个吉利。承托着瓦片的木椽和横梁都漆成黑色;瓦片全部粉刷成白色,间有采光的玻璃明瓦,没有天花板吊顶;内墙全部是青砖,没有批荡。头厅显得古朴、宽敞、明亮、宏大,声音传播流畅,共鸣效果和谐。

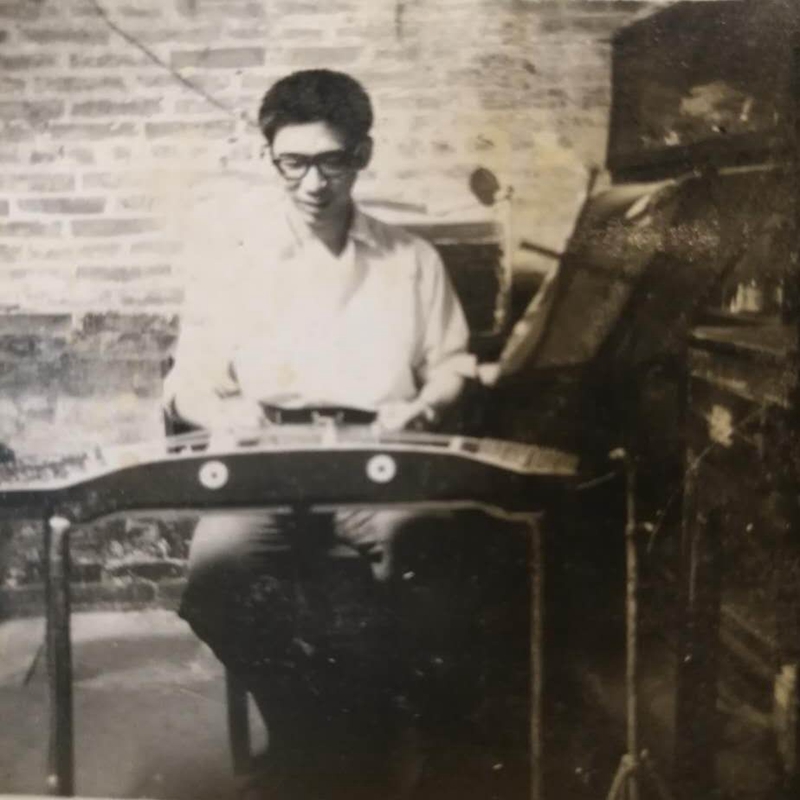

尽管还是在文革期间,但谢家的私伙局今晚又开局唱嘢啰!头厅和天井坐满了朋友和街坊。我师傅是广东音乐天王何大傻的首徒,他头架担纲拉高胡,我细佬拉南胡,我打扬琴,我堂妹弹秦琴,组成了一队四架头小乐队。开场曲《旱天雷》玩得铿锵激越;唱平喉的舅父是粤剧团文武生,他的《珠海丹心》高亢昂扬;唱子喉的妗母是花旦,她的《荔枝颂》呖呖婉转。此刻,头厅的梁宇之间流淌着美妙的粤乐之声,余音杳杳啊!

头厅后面是头房、二厅、二房、尾房、厨房、厕所、冲凉房,一条凉风习习的青云巷把这些带有私密因素的空间连接起来。一座带立柱栏杆和蘑菇扶手的木楼梯通往二楼,二楼的客厅面向一扇宽阔的风雨窗,窗外是木制的天台;两个左右对称的耳房前面是一道雕花木屏风;二楼还带一个阁楼。这是祖屋的第三个活动空间,是谢家人休憩、秘语、梳洗、厨廪的静谧之所。

文革前我是个高中生,和堂弟两人住在二楼的阁楼上。堂弟喜欢抱着花猫睡觉,花猫也喜欢尾随堂弟到小阁楼来玩,喜欢用锋利的猫爪把床下的樟木大栊抓得“咯咯”直响。平时我并没有注意大栊里装着什么衣物,那天,出于好奇的我,打开大栊一看,哗,整栊都是电影里才能看到的长衫、礼帽、虎皮长袍、西装、旗袍,怪不得大人们从来不打开它。那个年代,要是女人穿旗袍,男人穿长衫西装,就会被看作地主资本家,人们甚至会惊呼:“南霸天回来了!”

文革期间在故居的头厅开局唱戏,作者在演奏扬琴

翌年,故居的地基上,一座七层高楼拔地而起,故居彻底地被抹去。谢家人极不如意地租住上了新楼,可是故居的身姿却时常萦回在我的梦里。尽管它千疮百孔摇摇欲坠,然而梦中的故居却是朦胧之中透现出残缺之美。

老街之中,像谢家那样无奈地泣别故居的人家还真不少,而至今仍然安居西关大屋的人家却是凤毛麟角。千里搭长篷,天下无有不散之筵席啊!由此,我不禁思忖起我的那段“门官厅轶事”:我属鼠,老鼠却咬破了小玲的信;小玲属虎,虎是猫科动物,花猫却抓出了小玲的信,挽回了这段姻缘。这个巧合意味着什么?意味着宿命!许多世事都是宿命引起的:我的俗世姻缘如此,故居的前尘后事也是如此。

多年之后,门官厅轶事中的那只逗人怜爱的小花猫变成了老花猫,最后不知所踪。为此,我和堂弟都不禁哀叹不已……。然而,就在当年的一个秋夜,堂弟又抱回来一只圆头圆脑的小白猫,当天晚上他又像过去那样抱着猫咪进入了梦乡。对此,我若有所悟:是的,哪怕是世事万变、宿命弄人、贫富无常、祸福难料,日子总得过下去啊!