抗战烽火中的广东民进先贤

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是中国民主促进会成立80周年,回顾广东民进的历史,诸多民进先贤在中国共产党领导下,以参加抗日武装斗争、以笔为枪宣传抗战、利用自身优势支援抗战等多种形式积极投身全民抗战,书写了壮怀激荡、可歌可泣的光辉篇章,值得我们铭记并以此教育广大会员聚合会史力量,传承民进精神,坚定政治信念,打造精神坐标,谱写时代华章。

孟秋江:面向国际宣传中共抗日主张

1937年抗战爆发后,孟秋江任《大公报》记者,曾对南口、平型关、徐州、中条山等战役进行报道,先后写成《退守雁门关》《大战平型关》《晋东崖战记》等通讯,期间结识周恩来、肖克、彭雪枫等。竖年10月,日军兵临太原,他随同周恩来同乘一辆汽车向临汾撤退。按周恩来指示,在潼关发出八路军坚持在黄河以北抗战的专电。旋至西安,与八路军办事处负责人林伯渠建立密切联系。他继范长江之后,从华北战场渡过黄河到延安采访,受到毛泽东主席的热情接见,并将毛泽东的讲话发了专电。

1938年底孟秋江与范长江等在长沙发起成立国际新闻社,并负责该社桂林总社、香港分社的日常工作。当时“国新社”主要任务是将中共的抗战主张、消息编成专稿,通过国外报刊的介绍,使更多的人了解中共抗日的真实情况。

1948年孟秋江以中共和民进双重身份,参加民进港九分会活动。

中华人民共和国成立后,孟秋江任天津《进步日报》经理、《大公报》副社长、中国新闻社理事、中国民主促进会中央理事(委员)、中共天津市委统战部副部长等职。

许崇清:主办抗战刊物,掩护中共地下党员

许崇清主持的第七战区编纂委员会(简称编委会)是抗战时期广东后方的进步文化阵地,也是中共地下活动的重要据点。作为有中将军衔的“广东省政府委员”,许崇清凭借其在广东的威望,利用编委会掩护了在周恩来直接领导下工作的张铁生以及胡一声、黄秋耘、何平、麦坚弥等一批中共地下党员,为华南抗战和进步文化运动作出了特殊的贡献。编委会主办的《新建设》当时在知识界有较大影响,很多进步学者如王亚南(后任厦门大学校长),梅龚彬(中共隐蔽战线的杰出人物、民革元老)等都曾在这一刊物上发表过进步文章。从1939年至1942年间,许崇清在该刊物上发表了十多篇阐述马克思主义哲学、教育学和社会学的文章。

张铁生、胡一声、黄秋耘等共产党人在抗战异常艰苦的岁月里,历经周折,带领编委会骨干成员辗转坪石、赣州、梅县等地,在《新建设》上发表了多篇鼓舞抗战士气、呼吁民主自由的文章,一直坚持到抗战胜利。为此,有学者称编委会出版的四份刊物是“浓黑中的几盏灯火”。

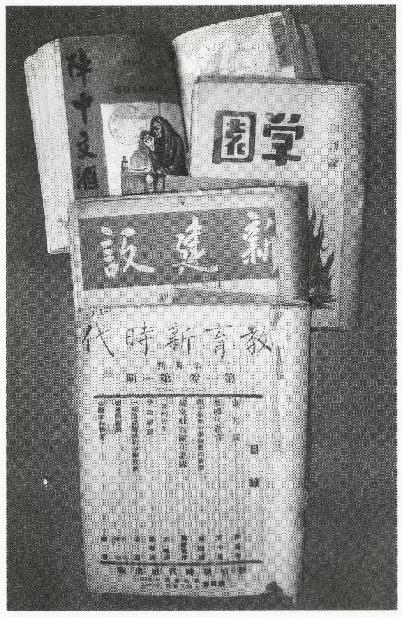

许崇清主持出版的《教育新时代》《新建设》《学园》和《阵中文汇》

中华人民共和国成立后,许崇清曾任广东省副省长、省政协副主席、省教育厅厅长、中山大学校长,还曾担任民进中央常委、民进广州市委会主任委员等职。

谢加因:《救亡日报》的主要编辑、战地记者

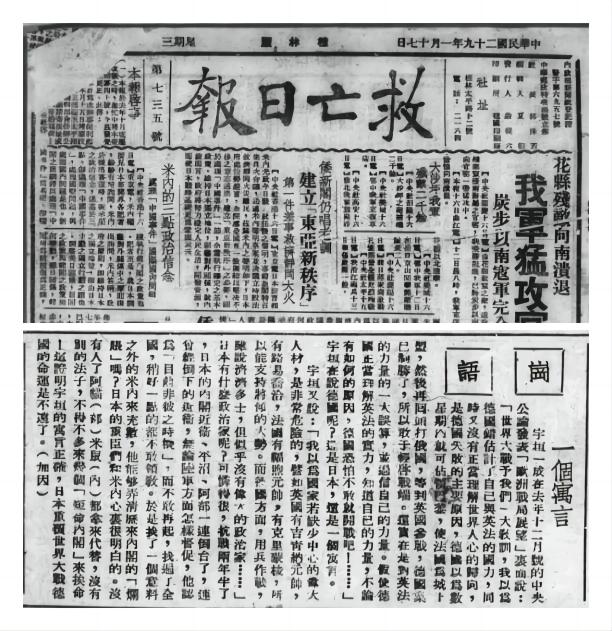

《救亡日报》报头和谢加因负责的栏目《岗语》

1937年9月中国全民族抗战开始,谢加因辗转到了西安,被八路军办事处介绍到由中共主办的陕西安吴堡战时青年干训班学习,一个多月后,又考上抗日民族统一战线性质的山西民族革命大学(曲沃分校)。不久山西沦陷,他与10多位同学毅然参加中共领导的山西青年抗日决死队,并在连队负责宣传工作。1938年9月,他南下广州加入中华全国文艺界抗敌协会广州分会,参与广东文艺界“文章下乡”与“文章入伍”,组织战地访问团或慰劳团,深入民众和军队,深入前线与后方,通过文艺鼓舞军民的抗战斗志。广州沦陷,谢加因所在的工作队撤退到粤北横石水,与国民革命军187师汇合并任政工队队长,在广东清远、花县一带做民众宣传工作。1939年初夏谢加因到了桂林,成为由广州迁来桂林复刊不久、中共和民主进步人士主办的《救亡日报》的外勤记者并负责第四版《文化岗位》。

“皖南事变”后,面对重重检查,谢加因利用“文化岗位”专栏写了“补白”,巧妙骗过新闻检查,发表了题为“钱不能浪费 血不能白流”的杂文,影射、针砭国民党当局借抗战之名同室操戈清除异己的法西斯暴行。抗战期间,谢加因在《救亡日报》《新华日报》等报刊发表抗战通讯、文章数十篇,其中有《龙口苦战记》《欢送荣誉大队上前线》、《粤汉车上》《用行动来答复轰炸》《跃动的粤汉北线》《不死的兵》《北江战区见闻录》《真民主与假民主》和《关于国力》等等 ,从多个角度宣传抗战战况、鼓舞军民斗志。

谢加因曾任民进中央候补理事、候补委员,民进中央参议委员会委员,民进广东省筹委会成委员,民进广州市委常委。

梁纯夫:出版《鄂北会战》 研究国际局势

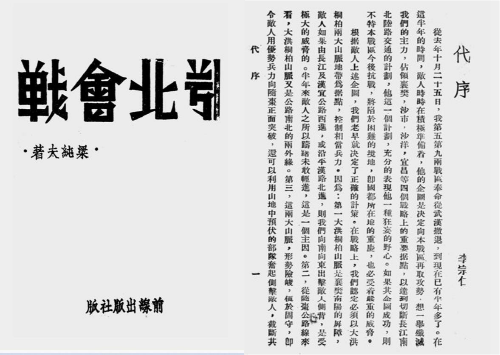

梁纯夫所著《鄂北会战》封面和李宗仁所作《代序》

抗日战争爆发后,梁纯夫毅然离开清华大学研究院、奔赴前线从事抗日救亡宣传,先后在国民革命军第五战区司令部(著有《鄂北会战》) 、山西民族革命大学、《时与潮》杂志、中苏文化协会、美国新闻处工作。凭借外文和哲学功底,结合参与中苏、中美文化宣传机构工作的见闻,梁纯夫善于分析二战时期的国际局势,就中美关系、日美关系、苏美关系、美欧关系以及世界政局中的中国问题,在《文萃》《民主》《时与潮》等国内报刊发表一系列译著和具有独到见解的时事评论文章数百篇。专著有《世界大战透析》《华莱士的呼声》《论联合国》等。

梁纯夫1947 年在香港加入中国民主促进会,曾任民进港九分会理事、华南分会理事;民进广州市分会筹委会委员,民进中央理事会理事(常委)、宣传部部长。

吕志澄:在青年学生中宣传抗日救国 参加抗日武装斗争

吕志澄中断在中山大学的学业,在日寇狂轰滥炸之下离开了广州、奔赴延安,被编入中国人民抗日军政大学第四期学习。在抗大学习期间,他接受系统的马列主义和形势教育,常常撰写文章报道延安人民的抗日活动和抗大的革命生活,分别在延安、广州的报纸上发表,得到老师和同学的赞扬。1938年8月吕志澄在抗日军政大学毕业,即被派往重庆的“国际反侵略协会中国分会”任秘书,在时任中共中央南方局国际宣传组负责人王炳南的直接领导下从事中共地下工作。此间,吕志澄十分关心周围青年的政治思想状况,一有机会便向他们宣传抗日救亡和马列主义思想,介绍中共领导的敌后抗日形势和根据地建设情况,鼓舞重庆青年学生的爱国情怀和斗志。李秀娴、温坚、黎扬等三位来自广州中山大学的女学生在他的协助下奔赴延安参加革命。同时,他还与各蒋管区的当年中大的同学取得联系,并给他们寄去一些刊载有毛泽东文章的进步刊物。

1941年“皖南事变”后,吕志澄积极参加各项抗议行动,利用各种场合、方式把国民党假抗战、真反共的罪行揭露得淋璃尽致,向国民党当局提出立即释放叶挺将军的严正要求,并向海外发函报道“皖南事变”真相。为此引起了国民党当局的注意,受到特务监视和密查。为了吕志澄的安全,党组织安排他离开重庆再度去延安。

1941年5月初,吕志澄避开国民党特务的监视,悄悄地离开了重庆。中共党组织安排他到《晋豫日报》负责通讯工作,同时还参加了工合游击队,开展抗日武装斗争。后来,这支游击队转战太岳区根据地,在沁源与八路军129师汇合,吕志澄遂在129师政治部工作。

吕志澄1948年在香港加入中国民主促进会,以中共党员和民进会员的双重身份参加民进港九分会的民主斗争。1950年后任职广州军管会新闻处、广东人民出版社等单位。

胡明树:用文学作品讴歌、激励抗战军民

1937年8月全面抗战开始后胡明树从日本回到国内,在桂林任教的同时投身抗战,在国民革命军陆军第三十一军政治部创办《诗月刊》并任主编。通过文学创作和创办文学刊物活跃在桂林文化圈。这一时期,是胡明树创作高峰期,创作体裁包括诗歌、小说、散文及杂文,作为“一位多面手的作家”,他的笔下有战乱中的中国大地上人们的苦难生活,更有对反抗的歌颂和胜利的展望,激励人们在黑暗中坚定必胜信念。期间,著名诗作和散文有《夜路》《致礼不降的兵》《春光》《带花的军人》《夜桂林》《再建》等,主要著作有短篇小说集《失意的洋服》、《甘薯皮》,诗集《朝鲜妇》、《难民船》、《良心的存在》、《原上草》和《若干人集》。他在小说《宇宙之光》的结尾写道:“太阳挂在中天,阳光洒在大地,宇宙间的一切,都受到它的光泽”,用太阳象征为中华民族独立奋勇而战的中国军人形象;在散文《昆仑关》的结尾写道:“昆仑关在邕宾路之间泰然地屹立着,而屹立于昆仑关的主峰上的是把半万贼兵当一顿馒头吃的民族英雄”;他在诗《夜路》中用“走我底夜路/不停步地走着走着/去迎接我从未迎接过的/然而却是久欲迎接的黎明呢”的信念,激励国人坚信胜利在前。作者有感于广西学生军缝补队队员们为部队士兵缝补衣服的感人场景,创作诗歌《一针,二针…》“一针、二针/针引线/她——/缝补着破碎的山河”,表达了全民族团结战斗夺取胜利的必胜信心。

胡明树曾是民进港九分会成员,解放后在广州短暂工作后随广西工作团赴广西,曾任广西文联副主席、中国民主促进会广西副主委、广西政协委员、民进中央候补委员。

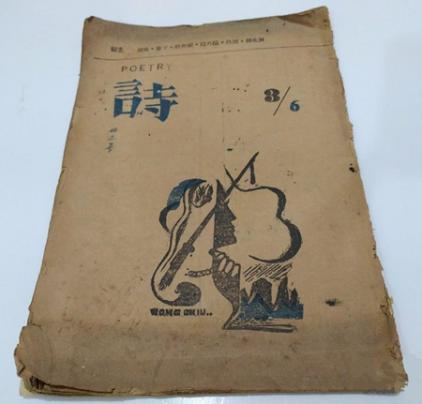

胡明树创办的《诗》月刊封面

陈朗:聚焦救亡运动 揭露日军暴行

抗日战争爆发后,陈朗中断学业,在江西赣州参加战地青年服务团,到前线慰劳抗日将士。回赣后担任宁都抗敌自卫队政治指导员。由于工作勤奋刻苦,很快就被调任江西省保安司令部政训处中尉宣传干事,不久晋升上尉军衔,后在江西省府政训处工作。1938年10月底,经孟秋江介绍,任国新社的“练习记者”;1939年春到位于湖南衡阳的《开明日报》当外勤记者。当时的陈朗满腔热血,立志要当“社会进步和民族解放的工具”,四处奔波,聚焦抗战动态和社会民生,采写了大量战地通讯和新闻报道。1941年秋到位于赣州的《正气日报》任采访部主任,期间采写了大量有关“新赣南”的新闻。1943年后兼任正气出版社《时代中国》月刊的编辑工作。抗战后期曾任《民众日报》、《柳州日报》记者,《文汇报》特派记者、采访部主任。有人称赞他:“学术上可比王中、方汉奇(均是我国当代著名新闻教育家);实践上可比‘两江(即范长江、孟秋江,均是我国现代著名新闻记者)’。”

陈朗1952年经其夫人曾琳仙介绍在广州加入中国民主促进会,曾任民进广州市宣教工委副主任,暨南大学教授。

多位民进先贤以不同方式参加或支援抗战

司马文森1939年—1944年任中华全国文艺界抗敌协会桂林分会历届理事,在南迁桂林的《救亡日报》社从事统战工作和抗战宣传。

1944年任中共桂北工委委员、直接领导中共在桂北的抗日武装。1948年司马文森任中共香港工委文委委员期间曾具体负责指导民进港九分会成立并亲任港九分会顾问。

曾任民进广州市委会主委的范兴登抗战时期曾是广西学生军一员,参加桂北、滇南的抗日武装斗争。

民进港九分会时期的会员王幸生、陈公庆曾利用上海开办的中央化学玻璃厂秘密向云南、四川大后方运送抗战和科研所需高端化学玻璃制品。王幸生、陈公庆后来成为山西民进组织的初创领导人。

曾任民进广州市委会副主委的陈鸿楷曾以国民革命军第四集团军建筑工程班少将主任的身份主持修建滇缅公路。

曾任民进广州市委会副主委的张瑞权,在日军大举进犯广州时带领广州知用中学师生辗转澳门、粤北乳源县候公渡、湖南郴县良田、黄茅大山、田池洞、临武牛头汾等地坚持办学。沿途历尽流离艰辛之苦,但知用师生坚持民族气节,以坚毅不拔的精神一面坚持教学活动,一面积极带领宣传抗日道理,直至日本投降。

曾任民进广州市委会主委的廖奉灵,在抗日战争期间担任广州协和女子师范学校校长。她提出“为国储材,坚持抗战”的主张,得到全校师生和家长的响应。为躲避日机轰炸,廖奉灵决定于1937年深秋将学校搬迁至广东台山的公益埠,学生中除幼稚园学生外,寄宿生200多人全部离开广州,借胥山中学部分校舍继续上课。后因日机轰炸台山,又迁校至澳门。在澳门期间,不少学生因和家庭失去联系而失去经济来源,学校不但收不到学费,而且还要接济生活无着落的学生。廖奉灵除了自己只领40%工资外,还把历年积蓄献给学校,在向社会呼吁帮助的同时,提出师生一条心“有饭吃饭,无饭吃粥,无粥自备(自我解决)”的口号。师生们常以番薯、玉米充饥,但从未中断教学工作。除了继续教学外,廖奉灵还发动师生在课余参加募捐和缝制棉衣、军鞋等物品支援前方战士,宣传抗日,其中在街头演出的《放下你的鞭子》,曾在澳门轰动一时。

位于广州二沙岛的广东体育训练基地曾是广州著名爱国商人梁培基开设的珠江颐养院,其长女梁霭怡曾任民进广州市委会常委、组织处长。抗战期间梁霭怡担任珠江颐养院院长,她利用德国医生柯林作掩护,使珠江颐养院成为中共北江特委的秘密联络基地,中共在此先后办了三期党训班,为抗日前线和中共地下工作培养了一批骨干成员,为抗战作出了特殊贡献。

作者:周济光 民进广东省参政党理论与会史研究会副会长